Das zweimal pro Jahr erscheinende Magazin undKinder vermittelt Erziehungsberechtigten, Fachpersonen, Behörden und der Gesellschaft Wissen, Kompetenzen und Haltungen zu relevanten Schwerpunktthemen der Frühen Kindheit. Expert:innen aus unterschiedlichen Disziplinen ermöglichen den Zugang zu Erkenntnissen aus Forschung & Praxis, zu innovativen Denkanstössen sowie zu praxisorientierten Empfehlungen. Mit Beiträgen aus den MMI-Teams Psychologie, Pädagogik und Forschung sowie renommierter Autor:innen aus anderen Institutionen unterstützt das Magazin die zentrale Zielsetzung des MMI, die bestmögliche Entwicklung von Kindern in unterschiedlichen Lebensumständen zu fördern und problematische Entwicklung zu verhindern.

Als Abo-Angebot und einzeln erhältlich über unseren Webshop.

Ausgabe: Dezember 2025

Wie steht es um die Kindheit heute und morgen? Gerade in komplexen, von schnellen Veränderungen geprägten Zeiten, wie wir sie momentan erleben, gilt es, differenziert hinzuschauen, Wissen zu vertiefen, sich auf eine kindorientierte Haltung zu besinnen und Handlungsoptionen sichtbar zu machen. Was können wir als Fachpersonen tun, damit Kinder gut aufwachsen? Und welche Rahmenbedingungen wünschen wir uns als Gesellschaft für die kommende Generation?

Die Beiträge in diesem Magazin, das unter dem Titel «Eine Zukunft für Kinder» steht, greifen diese Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven auf: vom Aufwachsen in der Klimakrise über die Kindheit im Wandel der Zeit bis hin zu den Stimmen von Kindern und jungen Menschen. Wir beleuchten gesellschaftspolitische Dimensionen, verknüpfen sie mit aktuellen fachlichen Diskursen und legen einen besonderen Fokus auf die psychische Gesundheit von Kindern – ein Thema, das uns alle beschäftigt.

Ausgabe: Juni 2025

In der Bewegung widerspiegelt sich Freude, Lebendigkeit und Wohlbefinden. Sie ist Ausdruck von Lebenskraft und gleichzeitig ein Tor, durch das Kinder die Welt erkunden. Die ersten Lernerfahrungen geschehen über die Sinne und die Motorik: greifen, zum Mund führen, Objekte erkunden und die Auswirkung eigenen Handelns auf die äussere Welt erkennen.

Bewegung ist also nicht nur eine Funktion, sondern ein zentraler Schüssel zur Entwicklung. Wenn wir die motorische Entwicklung besser verstehen, können wir die Entwicklung des Kindes ganzheitlich erfassen. Denn Motorik ist nicht isoliert zu betrachten, sondern steht in dynamischer Wechselwirkung mit der Umgebung und den sozialen Interaktionen, die das Kind erlebt.

Im Zentrum dieser Ausgabe steht eine kindzentrierte Haltung, die das natürliche Bedürfnis des Kindes nach Bewegung anerkennt. Die Beiträge der Autor:innen beleuchten, wie Fachpersonen Kinder in ihrer motorischen Entwicklung achtsam begleiten können – indem sie ihnen Raum für Bewegung geben, sie beobachten und sie ermutigen, Neues auszuprobieren.

Ausgabe: Dezember 2024

Für Kinder ist nach einer Trennung der Eltern erst einmal nichts mehr, wie es war. Sie bräuchten in dieser Zeit der Veränderungen und Unsicherheiten speziell viel Aufmerksamkeit; jedoch sind Mutter und Vater mit der Bewältigung der Situation oft selbst stark gefordert. Unser Institut befasst sich bereits seit mehreren Jahrzehnten mit dem Thema «Trennung und Scheidung»:

Im Mittelpunkt unserer Überlegungen in der KET-Beratungspraxis und der Forschung steht dabei die Frage, wie man Kinder gerade in widrigen Familienzeiten als Persönlichkeiten mit eigenem Willen wahrnehmen kann. Mit Fachpersonen aus unterschiedlichen Professionen tauschen wir uns kontinuierlich auch darüber aus, wie die Äusserungen betroffener Kinder gehört, ihre Befindlichkeiten gesehen und ihr Recht auf Mitbestimmung bei Betreuungsregelungen konkret umgesetzt werden können. Die Erkenntnisse aus aktuellen Studien und Projekten finden Sie in dieser Ausgabe ebenso wie aufschlussreiche Artikel über die Rolle des Vaters in Trennungssituationen, über Beziehungskontinuität bei Geschwistern sowie über die Unterstützungsmöglichkeiten durch pädagogische Betreuungspersonen und Kindesvertreter:innen sowie durch innovative Beratungsinstrumente.

Ausgabe: Juni 2024

Emotionen stehen im Kern unseres Seins und bestimmen wesentlich die Qualität unseres Lebens und unserer Beziehungen. Aufgrund der zentralen Rolle der Bezugspersonen in der emotionalen Entwicklung des jungen Kindes ist die Begleitung von Emotionen im familiären und pädagogischen Alltag sowie in anderweitiger fachlicher Arbeit mit jungen Kindern von zentraler Relevanz. Indem wir uns der Bedeutung unserer Rolle für die emotionale Entwicklung des Kindes bewusst werden, können wir ihnen einen sicheren Raum geben und sie mit feinfühligen und empathischen Interaktionen darin unterstützen, ihre Gefühle zu verstehen, auszudrücken und zu verarbeiten.

Diese Ausgabe des undKinder beleuchtet die emotionale Entwicklung der Kinder aus verschiedenen Perspektiven und erklärt, wie Kinder beim Erwerb von emotionalen Kompetenzen gestärkt werden können.

Ausgabe: Dezember 2023

Digitale Medien sind ein integraler Bestandteil unseres Alltages geworden, oft auch für Kinder. Der Umgang mit diesen neuen Formen von Medien im Leben junger Kinder ist ein Thema, mit dem wir uns am Marie Meierhofer Institut für das Kind seit einigen Jahren intensiv beschäftigen: So führen wir derzeit die umfassende Studie «KiDiM» (Kinder und digitale Medien) zu den Auswirkungen von digitalen Medien auf die frühkindliche Entwicklung durch.

Wir freuen uns, in dieser Ausgabe von undKinder erstmals von unseren aufschlussreichen Resultaten berichten zu können. Wir beschäftigen uns auch mit forschungsbasierten Empfehlungen zur Nutzung von digitalen Medien. Hierbei ist es uns ein Anliegen, diese so zu differenzieren, dass sie über eine Empfehlung zur Bildschirmzeit hinausgehen und so der Komplexität des Alltagslebens gerecht werden: Beispielsweise sollen massgebliche Einflussfaktoren wie Inhalt, Kontext und das Kind selbst sowie die Beweggründe für die Nutzung in den Empfehlungen berücksichtigt werden. So zeigt sich zum Beispiel in unserer Studie ganz deutlich, dass Stressbelastung bei Bezugspersonen zu erhöhtem Medienkonsum bei jungen Kindern führt. Am Herzen liegt uns daher, sicherzustellen, dass unsere Empfehlungen insbesondere vulnerable Familien erreichen.

Ausgabe: Juni 2023

Meine Anstellung am MMI ist drei Jahre nach der Ratifizierung der UN Kinderrechtskonvention durch die Schweiz erfolgt. Mein Vorgänger, Heinrich Nufer, hat mich damals trotz der Fragezeichen, die er in meinen Augen zum Thema Kinderrechte ganz sicher erkannt hat, eingestellt. In der Folge war er mir ein Mentor in der Bekanntmachung und engagierten Umsetzung von Kinderrechten in zivil- und strafrechtlichen Verfahren.

Inzwischen sind das Einstehen für Qualitätsentwicklung von Rechtsvertretung, Anhörung und Befragung von Kindern in verschiedenen Verfahren und Kontexten sowie die Beschäftigung mit Möglichkeiten zur Beteiligung und Teilhabe von Kindern im alltäglichen Leben zentral für das Engagement des MMI.

Das undKinder Nr. 98 (2016) mit dem Titel „Partizipation in der frühen Kindheit“ enthält zusätzlich zu seinen reichhaltigen Beiträgen eine grafisch aufbereitete Auslegeordnung zur Umsetzung von Partizipation in verschiedenen Formen und Bereichen. Dieses Poster ist mir (und hoffentlich auch Ihnen!) seither eine ausgesprochen nützliche Orientierungshilfe. Denn Kindern als Subjekten und als ganzen Menschen zu begegnen, ist uns in unseren Forschungs- und Praxisprojekten wie auch in unseren Dienstleistungen zwar ein zentrales Anliegen, aber bei Weitem noch kein Selbstläufer. Auch daraufhin müssen wir unsere Einstellungen, unser Denken und Handeln regelmässig überprüfen, reflektieren und anpassen. Wir profitieren am MMI enorm von unterschiedlichen Perspektiven und davon, dass wir uns manchmal über verschiedene Haltungen und Vorgehensweisen nicht ohne Diskussion einig sind.

Ausgabe: Dezember 2022

Diese Ausgabe des Magazins undKinder beschäftigt sich mit prägenden Figuren aus Märchen und Geschichten. Der Redaktor hat, wie immer, ausgesprochen lesenswerte Artikel von Fachpersonen, die sich spezifisch mit dem Thema beschäftigen, eingeworben. Zusätzlich hat er dieses Mal alle Personen des MMI-Teams um persönliche Erinnerungen an prägende Figuren ihrer Kindheit gebeten. Die Palette dieser Beiträge ist ausgesprochen reichhaltig. Sie spiegelt die verschiedenen Persönlichkeiten und die Altersspanne im Team auf eine berührende Art und Weise. Sie zeigt jedoch auch, wie bedeutsam Geschichten und Figuren für uns ab und in der Kindheit sind.

Ausgabe: Juni 2022

Wie bereits im undKinder 108 angekündigt, wollen wir es nicht bei einer Ausgabe zum Thema Spielen belassen. Denn Spielen ist Vielfalt pur. Sowohl im Erleben wie in der Reflexion von Spiel zeigen sich rund um einen Kern ganz verschiedene Facetten. Diese sind ‒ wenn auch nicht abschliessend ‒ in den unterschiedlichen Beiträgen in diesem und dem letzten Heft wunderbar dargestellt. Beim Nachdenken über das vorliegende Editorial haben mich zwei Themen beschäftigt. Ich bin zum Schluss gekommen, dass sie eng zusammenhängen. Erstens ist es der Versuch, die Essenz des eben postulierten Kerns von Spielen zu fassen. Und zweitens die Frage nach dem Verhältnis von Langeweile und Kreativität. Letztere treibt mich nicht zum ersten Mal, aber jetzt verstärkt um, seit eine Kitaleiterin mich kürzlich als Reaktion auf das Heft «Spielen 1» darauf angesprochen hat. Die Kollegin ‒ sie führt eine hoch geschätzte Kita, die zum Netzwerk Bildungsort Kita gehört ‒ meinte, die Bedeutung von Langeweile sei in Vergessenheit geraten und das Phänomen geradezu verpönt. Äussere ein Kind «mir isch längwilig», zuckten Fachpersonen heute innerlich zusammen, weil sie quasi professionelles Versagen aufdecke. Tatsächlich gelten das Gestalten anregender (Lern-)Umgebungen sowie die aufmerksame Begleitung beim Entdecken der Welt, Spielen und Lernen heute als zentrale erzieherische Aufgaben in der frühen Kindheit. Dies gilt für die pädagogische Methode der Bildungs- und Lerngeschichten (BULG), die wir seit mehreren Jahren verbreiten, wie für das verwandte infans Konzept. Mit jeweils anderen Akzenten gilt es ebenso für Frühpädagogik, die sich an Montessori oder Steiner/Waldorf orientiert. Letztlich ist selbst die spielzeugfreie Kita eine Variation, die gut in dieses pädagogische Selbstverständnis passt. Sie steht zwar dem Gedanken nahe, dass aus Leerstellen Mehrwert entstehen kann. Sie ritzt aber nach meinem Verständnis mit der Idee der Suchtprävention die Zweckfreiheit des Spielens.

Ausgabe: Dezember 2021

Zum Glück ist Spielen nicht einzig Kindern vorbehalten. Trotzdem prägt es die Kindheit wesentlich. Tatsächlich nimmt Spielen als Tätigkeit und als Lebensweise vom Säuglings- bis ins Jugendalter aber nicht erst in der heutigen Zeit viel Raum ein. Sich regelmässig, freiwillig und lustvoll in etwas zu vertiefen, das reiner Zweck an sich ist, macht viel von dem aus, was wir mit einer glücklichen Kindheit verbinden. Der Blick auf kindliches Spiel darf durchaus bewundernd und etwas sehnsüchtig sein. Wenn er verklärend in Romantisierung abgleitet, wird er dem kindlichen Spiel nicht gerecht und wertet es ab. Unter Erwachsenen ist die Sehnsucht nach der Versunkenheit, die zum Spielen gehört, weit verbreitet. Wenn wir die mit dem Spielen verbundenen Erfahrungen auch beim Kreativsein, beim Lernen und bei manchen Arbeiten suchen und finden, tut das wohl jeder und jedem einzelnen und der Gemeinschaft gut.

Spielen ist zwar keine Arbeit, die im Alltag zur Sicherung der Existenz nötig ist. Trotzdem ist es eine manchmal anstrengende und – gemessen an der darauf gerichteten Konzentration – ernsthaft betriebene Tätigkeit. Tatsächlich verarbeiten Kinder auch belastende Erlebnisse beim Spielen und dies gar nicht immer «spielend leicht». Kinder lernen beim Spielen und spielen beim Lernen. Spielen ist ein zentraler Beitrag des Kindes zu seiner gesunden Entwicklung. Wenn Sammeln und Tauschen im Vordergrund einer spielerischen Tätigkeit stehen, werden die Grenzen zwischen dem Erleben von Gemeinschaft und Wettbewerb fliessend.

Ausgabe: Juni 2021

Väter haben die ersten Jahre meiner Berufstätigkeit als Psychologin im Kinderbereich ganz wesentlich mitgeprägt. Ich hatte die Chance in einer Studie zum Übergang zur Elternschaft mitzuarbeiten. In diesem Rahmen haben mich rund 100 werdende Elternpaare von Mitte Schwangerschaft bis 18 Monate nach der Geburt des Kindes an ihren Vorstellungen, Erwartungen, Erfahrungen, Gefühlen teilhaben lassen. Ich habe mit werdenden und frischgebackenen, erfüllten und erschöpften, sich liebevoll zugewandten und streitenden Vätern und Müttern Gespräche geführt. Ihre Offenheit hat mir viele Aha-Erlebnisse und Erkenntnisse beschert – als Forscherin, als Psychologin und Therapeutin und als Mutter und als Tochter. Ich habe erfahren, gesehen und begriffen, dass es mütterliche und väterliche Väter, väterliche und mütterliche Mütter und viele elterliche Qualitäten gibt, die sich mit diesen Kategorien überhaupt gar nicht beschreiben lassen. Die Kinder wiederum haben einmal mehr die Binsenwahrheit bestätigt, dass es erstens anders kommt und zweitens als man denkt. Vater sein ist anspruchsvoll und eine verantwortungsvolle Aufgabe, aber es ist nicht grundsätzlich schwierig. Dem Kind von Anfang an - als Teil einer Familie und eines Beziehungsnetzes - ein authentisches, liebevolles und verlässliches Gegenüber zu sein, reicht.

Ausgabe: Dezember 2020

Die Fallzahlen der Kinderschutzgruppen von Kinderspitälern stagnieren auf hohem Niveau oder steigen sogar. Auch andere Fachinstitutionen und Behörden stellen fest, dass der Schutz von Kindern nach wie vor nicht ausreichend gewährleistet ist. Säuglinge und Kleinkinder sind dabei besonders gefährdet, Opfer von Misshandlungen zu werden. Geschäftsmässige Ausbeutung von Kindern und die vielen Fälle, in denen Kinder in der Familie misshandelt werden, sind höchst alarmierend.

Was die Betreuung und Erziehung von Kindern betrifft, scheint es auf den ersten Blick an Information und Beratung nicht zu mangeln. Offenbar erreichen diese jedoch Eltern nicht recht-zeitig und nicht mit den entscheidenden Botschaften. Das Leben mit Kindern ist anfällig für kleinere, geradezu normale und für grössere Krisen. Zuversicht und Freude am Leben mit Kindern können hier ebenso entlasten wie Begleitung und Beratung zur rechten Zeit. Manche Eltern geraten jedoch offensichtlich im Alltag mit dem Kind (und im Erwerbsleben und in der Partnerschaft!) in grossen Stress, reagieren sich an Kindern ab oder erwarten von ihren Säuglingen völlig Unrealistisches. Misshandlung und Vernachlässigung kommen in Familien aller sozialen Schichten und kultureller Zugehörigkeit vor. Psychosoziale Belastungen schüren und verschärfen jedoch Situationen der Überforderung, die Säuglinge und Kleinkinder nachweislich gefährden. Und anhaltend prekäre Lebenssituationen können nachweislich auch gute elterliche Kompetenzen zermürben.

Ausgabe: Juni 2020

Wir alle kennen innere und äussere Konflikte. Sie begleiten uns über die ganze Lebensspanne. Zwischen uns und unserer Umwelt ergeben sich Konflikte, wenn gegensätzliche Interessen und Absichten persönlicher, beruflicher oder gesellschaftlicher Art aufeinandertreffen. Was ist der ganzen Palette unterschiedlicher Konflikte gemeinsam? Sie sind Sand im geölten Getriebe von Automatismen, Annahmen und Ansprüchen. Sie kratzen an (vermeintlicher) Selbstverständlichkeit. Sie sind eine ausgezeichnete Gelegenheit für Lernen und Entwicklung. In uns erleben wir mehr oder weniger bewusst den Widerstreit von Gefühlen, Motiven und Handlungsimpulsen. Bestimmte Themen und Arten von Konflikten flammen typischerweise in einer bestimmten Phase der Entwicklung auf und begleiten uns je nach Lösung, die wir dafür finden, schwächer oder stärker lebenslang.

Ausgabe: Dezember 2019

Die vorliegende Zeitschrift bietet Beiträge, die sich dem Thema «Frühe Beziehungen» von ganz unterschiedlichen Seiten nähern: Wie entsteht überhaupt Intersubjektivität, also zwischen zwei Menschen Geteiltes, in der frühen Beziehungswelt? Wie können Schritte aus dem nahen, ersten Beziehungsumfeld in ein weiteres Umfeld gelingen und begleitet werden? Wie erleben Mütter und Väter, die ihre eigene Kindheit nicht hier verbracht haben, unseren Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern? Wie kann das Konzept der «Bindung» trotz einer Popularität differenziert und kritisch verwendet werden? Der Beitrag des Redaktors schliesslich geht diesmal den Spuren nach, die einschneidende frühe Beziehungserfahrungen im Werk einer bekannten Schriftstellerin hinterlassen haben.

Verschiedene aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen sind eng mit der Qualität früher Beziehungserfahrungen verbunden: die familienergänzende Kinderbetreuung, die Unterbringung von Kleinkindern, die nicht mit ihren Eltern aufwachsen können, sowie Betreuungsarrangements getrennter Eltern mit jungen Kindern.

Ausgabe: Juni 2019

Kinder und Kleidung - auf den ersten Blick ein völlig banales und harmloses Thema. Kinderkleidung soll doch einfach zweckmässig sein.

Was genau ist jedoch der Zweck von Kinderkleidung? Für die Kinder selbst? Für ihre Eltern? Für die Wirtschaft? Für die Gesellschaft? Heute und in früheren Zeiten? Bei uns und anderswo?

Wir haben einige Antworten von jungen Kindern, genauer von Mädchen und einem Knaben erhalten. Sie haben ihr tatsächliches Lieblingskleid gezeichnet oder ein Wunschkleid entworfen und jeweils kommentiert. Den Lieblingskleidern ist gemeinsam, dass die Kinder sich darin wohl fühlen, weil die Kleider praktisch sind und den Kindern zudem daran etwas persönlich besonders gut gefällt. Ein Schuss Kreativität sowie die Freude, etwas zu gestalten und auszudrücken, schwingen in den Antworten der Kinder mit. Manchmal sollen die kreierten Kleider den Betrachter beeindrucken, so etwa das Prinzessinnenkleid. Für viele Eltern ist die Wahl der Kinderkleidung weniger eine Frage ihrer Funktionalität im Alltag, als ein Teil des «Projekts Kind». Die geschlechtstypische Babyausstattung scheint ein Revival zu erleben. Die Wirtschaft mischt kräftig mit und sahnt wohl auch entsprechend ab. Bei manchen Müttern, die sich selbst sehr rigiden Kleidervorschriften unterwerfen müssen, lässt sich beobachten, wie sie ihre Söhne als kleine Machos herrichten und ihre Töchter stellvertretend schmücken und zur Schau stellen oder sie im Gegenteil als komplett asexuelle Wesen verkleiden. All dies ist befremdlich. Kinder interessieren sich für ihre Umwelt und lernen schnell, auch sozial. Sie entziffern explizite und implizite Dresscodes rasch. Sie sind jedoch auch ausgesprochen kreativ und eigensinnig, haben Vorlieben und ein eigenes ästhetisches Empfinden. Viele Mütter, Väter und weitere Bezugspersonen freuen sich darüber und lassen ihnen Raum dafür.

Ausgabe: Dezember 2018

Die Beschäftigung mit der Verbindung „Kind und Tod“ widerstrebt uns. Wir erleben es als widersinnig und brutal, wenn Kinder sterben oder den Verlust von Bezugspersonen erleben müssen. Wir möchten uns lieber nicht ohne Not damit beschäftigen. Und wenn es in unserem privaten und beruflichen Umfeld geschieht, erleben wir uns oft nicht nur hilflos, sondern völlig unvorbereitet. Zumindest letzteres müsste nicht sein. Kinder selbst nähern sich dem Thema in ihrem Alltag unbefangener, wenn auch nicht unberührter, als wir. Dazu eine Anekdote in eigener Sache: Die lapidare Erwähnung von Kindern in der Aufzählung Hinterbliebener in Todesanzeigen hatte den ersten Redaktor unserer Zeitschrift zu deren Namen undKinder inspiriert.

Wir greifen das Thema „Kind und Tod“ zum zweiten Mal in unserer Zeitschrift auf. 1999 erschien die Nummer 62 mit demselben Titel, zur Erinnerung an Marie Meierhofer, die im August 1998 im Alter von 89 Jahren gestorben war. Frau Meierhofer selbst war als Kind und Jugendliche mehrmals durch den Verlust von Bezugspersonen mit dem Tod konfrontiert. Der damalige Redaktor, Marco Hüttenmoser, geht in seinem Editorial und in einem weiteren Beitrag der Frage nach, was der Stachel des Todes in ihrer Biografie bewirkt und welche Kräfte er freigesetzt haben mag.

Gewisse Themen brennen uns damals wie heute unter den Nägeln: Wie können wir trauernde oder sterbende Kinder unterstützen und begleiten? Wie trauern sie und wie nehmen sie Abschied? Wie drücken sie sich aus? Was beschäftigt sie? Was zeigen sie uns? Wie können wir mit ihnen dazu in einen Dialog kommen? Und was brauchen Angehörige, die Abschied von einem Kind nehmen müssen, von uns?

Ausgabe: Juni 2018

Mit der undKinder Nummer 101 lösen wir ein Versprechen ein: Wir vertiefen die Diskussion um Inhalt und Bedeutung von „Selbstbildung“ und „Ko-Konstruktion“ in frühen Bildungsprozessen.

Im Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz steht u.a. Folgendes:

Frühkindliche Bildung heisst, selbst tätig sein, erkunden, fragen, beobachten und kommunizieren. Kinder müssen nicht „gebildet“ werden. Sie bilden sich selbst. Eine Pädagogik der Ko-Konstruktion beruht auf Dialog und Zusammenarbeit. Auch Erwachsene sind – trotz ihres Erfahrungs- und Wissensvorsprungs gegenüber den Kindern – aktive und lebenslange Lernende. Sie müssen offen und bereit dafür sein, sich als solche zu begreifen und sich auf die Lernprozesse mit Kindern einzulassen. Erwachsene haben nicht die Rolle der „belehrenden Experten“. Sie sind zusammen mit den Kindern Teil einer Lerngemeinschaft.

Im vorliegenden Heft bringen Kolleginnen die Grundlagen, Erkenntnisse und Erfahrungen ein, die ihnen zum Thema wichtig sind. Sie markieren damit Positionen und setzten Akzente, die mich auf weitere angeregte Diskussionen hoffen lassen!

Ausgabe: Dezember 2017

Die undKinder Nummer 100 reflektiert die Vergangenheit, bietet eine Art Standort für die Gegenwart und wirft einen Blick weit in die Zukunft.

Dafür stehen die drei Zahlen:

1957 - als Gründungsjahr des Marie Meierhofer Institut für das Kind

2017 - als Jahr, in dem das MMI sein 60 Jahre Jubiläum feiert und die Nummer 100 von undKinder erscheint

2077 - dannzumal werden unsere Enkel das 120 Jahre Jubiläum begehen, begleitet von der undKinder Nummer 220 (in welcher Form auch immer)

Ausgabe: September 2017

Die vorliegende undKinder Nr. 99 erscheint zum 60 Jahre Jubiläum des Marie Meierhofer Institut für das Kind als Box mit fünf Geschichten. Sie illustrieren Themen, für die sich das Team des MMI im Interesse junger Kinder inhaltlich besonders eingesetzt hat und einsetzt. In allen Geschichten spielt MegaMarie eine entscheidende Rolle. Sie ist eine Fantasiefigur und verkörpert Geist und Haltung des Marie Meierhofer Institut für das Kind vortrefflich: MegaMarie hört Kindern zu, spricht mit ihnen, vermittelt wenn nötig ihre Anliegen den Erwachsenen und gibt damit Impulse fur kinderfreundliche Lösungen.

„Philipp findet Freunde“

Bereits junge Kinder wollen mit anderen Kindern zusammen sein. Sie brauchen dafür Zugang zu Kinderwelten: in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Spielgruppe, in der Kita.

„Unsere Strasse“

Kinder sind von Anfang an Miteinwohnerinnen und Miteinwohner. Sie sollen sich im öffentlichen Raum aufhalten und spielen können.

„Alma sammelt sich“

Eine komplizierte erste Lebensphase ist manchmal nicht vermeidbar. Ein aufmerksames Gegenüber hilft, die Biografie erzählend zu ordnen und damit die Identität zu stärken.

„Unheimliche Stimmen in der Nacht“

Wenn Eltern sich streiten oder Sorgen haben, brauchen Kinder Antworten auf ihre Gefühle, Vermutungen und Fragen.

„Vielleicht ein Traum“

Marie Meierhofer wollte das Wissen darüber, was junge Kinder für ihr körperliches und seelisches Gedeihen brauchen, verbreiten und umsetzen. Dieser Traum führte 1957 u.a. zur Gründung des MMI. Seine Umsetzung leitet das Institut bis heute.

Ausgabe: Dezember 2016

Kinder haben ein höchst persönliches Recht darauf, sich entsprechend ihres Alters und passend zur Gelegenheit beteiligen zu können und von Anfang an als Mitmenschen respektiert zu werden.

Wir pflegen (auch heute?) ein kompliziertes, zwiespältiges Verhältnis zu unseren Kindern. In mancher Hinsicht stellen wir sie auf ein Podest und sperren sie gerade damit von vielem aus. Einige Kinder werden verhätschelt und unselbständig gehalten, andere gequält und ausgenutzt. Es fällt uns oft für Kleinkinder wie für Jugendliche ausgesprochen schwer, die Balance zwischen Unterforderung und Überforderung zu finden. Bereits junge Kinder spüren jedoch genau, ob wir sie – buchstäblich – von oben herab oder als junge Menschen mit einer eigenen Persönlichkeit behandeln.

Für das Zusammenleben und die Gesellschaft ist es bereichernd, wenn bereits junge Kinder sich einbringen und beteiligen können. Kinder haben eigene oft ausgesprochen kreative Ideen und stellen spannende und wichtige Fragen. Es ist faszinierend, sich (wieder) darauf einzulassen, die Welt auf ihre Weise zu sehen und zu verstehen. Kindern ist der Austausch mit uns und untereinander ausgesprochen wichtig und sie bemühen sich sehr darum, sich zu verständigen. Sie möchten zum einen von unserem Weltwissen und unserer Erfahrung profitieren und zum anderen ihre Entdeckungslust und Neugier mit andern teilen.

Ausgabe: Juni 2016

Kinder auf der Flucht – so das Thema der vorliegenden

Ausgabe unserer Zeitschrift. Beim Lesen der Beiträge werden bei mir ein

Gedanke immer deutlicher und eine Frage immer dringlicher:

Der Titel des Heftes stimmt – leider. Obwohl die Artikel sich

durchwegs mit Kindern beschäftigen, die mittlerweile in unserem Land

leben.

Was braucht es, damit die Flucht von Kindern, die bei uns in der Schweiz angekommen sind, tatsächlich ein Ende finden kann?

Ich meine mit beidem gar nicht in erster Linie den oftmals quälend

unsicheren rechtlichen Status von geflüchteten Kindern und ihren Eltern.

In den Beiträgen zeigt sich vielmehr überdeutlich, dass die Flucht mit

dem Ankommen und dem vorläufigen Aufenthalt (ob rechtlich geregelt oder

nicht) in vielerlei Hinsicht noch nicht zu Ende ist.

Die individuellen und sozialen Erfahrungen, die mit den

Fluchtgründen und den beschwerlichen Fluchtwegen verbunden waren, haben

Bilder und Emotionen hinterlassen, die wohl jede/n Betroffene/n zutiefst

belasten und in Form einer posttraumatischen Störung blockieren können.

Was machen Eltern hier und jetzt durch, wenn ihr Kind Dinge erlebt hat,

die keinem Kind zugemutet werden sollten?

Was bedeutet die teilweise erfahrene Ohnmacht für die

aktuellen Eltern-Kind-Beziehungen, was für die Betreuung und die

Erziehung? Was fühlt ein 2 jähriges Kind, falls bei seiner Mutter oder

seinem Vater die Angst vor staatlicher Repression (wieder) aufflackert?

Auch junge Kinder und ihre Eltern brauchen, um chronisch oder akut hoch belastende Erfahrungen zu verarbeiten, eine aufmerksame Begleitung und manchmal therapeutische Unterstützung. Aber was genau hilft Menschen unterschiedlichen Alters, vielfältige Verletzungen und tiefgreifende Erschütterungen und Verunsicherung zu verarbeiten?

Ausgabe: Dezember 2015

Geschätzte Leserinnen und Leser

Die vorliegende undKinder-Nummer hat den Zusatz „special“ in verschiedener Hinsicht verdient:

Sie beinhaltet ausnahmsweise zwei Produkte, nämlich eine DVD und eine Broschüre.

Sie ist ganz dem Projekt „Lebenswelten junger Kinder von 3 bis 6 Jahren“, an dem wir in den letzten Jahren in drei Gemeinden mit

Kindern, Eltern und Fachpersonen arbeiten konnten, gewidmet.

Sowohl der Film wie die Broschüre sind zweisprachig, nämlich deutsch und französisch.

Der Film gewährt Einblicke in Lebenswelten junger Kinder. Er illustriert verschiedene Methoden, die sich für die Zusammenarbeit mit Kindern eignen. Und er zeigt viele Lichtblicke und einige Stolpersteine in der Kommunikation zwischen jungen Kindern und Erwachsenen.

Die Broschüre führt durch den Film und unterfüttert die verschiedenen Szenen mit fachlichen Anmerkungen. Sie informiert ferner über das Projekt, in dessen Rahmen der Film entstanden ist. Ausserdem enthält sie die verspielten Illustrationen, welche die einzelnen thematischen Kapitel des Films einleiten und verbinden, in gedruckter Form.

Ausgabe: Juli 2015

Kindern eine ausreichend gute Umwelt zu bieten und sie verantwortungsvoll auf ihrem Lebensweg zu begleiten, sind Kernanliegen des Marie Meierhofer Instituts für das Kind. Frau Dr. Meierhofer engagierte sich seinerzeit mit nur einer Hand voll Weggefährten und -gefährtinnen dafür. Rückhalt erhielt sie von weiteren Pionierinnen und Pionieren im Ausland, die ebenfalls das junge Kind mit seinem Fühlen, Denken und Handeln ins Zentrum ihres Wirkens stellten.

Mit dieser undKinder Nummer wollen wir diskutieren, was heute eine ausreichend gute Qualität familienergänzender Kindertagesbetreuung auszeichnet bzw. ermöglicht. Zusätzlich zum Heft finden Sie beigelegt ein Plakat, das die Zutaten einer guten Kita-Qualität und deren Zusammenwirken illustriert.

Im überwältigend positiven Echo auf unsere Bitte um einen Beitrag, zeigte sich eindrücklich: Mittlerweile setzen sich – zusammen mit den Eltern – zahlreiche Fachpersonen und Verantwortliche in Verwaltungen dafür ein, jungen Kindern gute Entwicklungsbedingungen zu bieten.

Ausgabe: Dezember 2014

In unserem MMI-Projekt „Lebenswelten junger Kinder im Kanton Zürich“

sind wir von einem Jungen auf (s)eine Pfütze aufmerksam gemacht worden.

Sie befindet sich neben dem Weg zum Häuserblock, wo er wohnt. Sie

enthält Steine, die wie Schätze geborgen werden können. Sie lädt zum

genussvollen Hantieren mit Matsch ein. Und sie wird im Kopf des

5-jährigen Baumeisters zum See auf seiner riesigen Baustelle, die das

ganze Gelände um seinen Wohnblock umfasst. Leider wurde genau diese

konkrete Pfütze – wie viele andere wohl auch – vor kurzem der

Ordentlichkeit geopfert und zugeschüttet.

Eltern und Fachpersonen,

die sich mit der kindlichen Entwicklung beschäftigen, erachten die

Wohnung und deren Umgebung als Nabel und Ausgangspunkt der sich

allmählich erweiternden Kinderwelt. Tatsächlich verbringen Kinder dort

prägende erste Lebenszeit. Aufgrund seiner Erfahrungen mit der

dinglichen Welt, mit seinen Bezugspersonen und mit andern Kindern machen

sich Kinder ein Bild von sich und der Welt. Die Möglichkeiten, die fürs

Erkunden, Spielen und Ausschwärmen offen stehen, legen den Grundstein

für lebenslanges Lernen. Trotzdem werden beim Planen und Gestalten von

privatem und öffentlichem Raum die Interessen der Kinder keineswegs als

vorrangig erachtet und – wenn überhaupt – nur punktuell statt umfassend

berücksichtigt. Im Gegenteil werden die Interessen der jüngsten

Mitbewohnerinnen und Mitbewohner oft einfach übergangen. Die Pfütze

wurde zugeschüttet, obwohl sie wichtig war. Sie war zwar kein Spielplatz

aber ein Platz zum Spielen!

Ausgabe: Juni 2014

Ernährt werden und essen sind für die Entwicklung in

verschiedener Hinsicht zentral wichtige Dinge. Essen ist

überlebenswichtig und lustvoll. Es ist Ausgangspunkt für sinnliche und

körperliche Erfahrungen und für Entdeckungsreisen, für Selbstbestimmung

und Selbständigkeit. Es ist Anlass für elterliche Fürsorge, Freude und

Ängste und folglich manchmal für erzieherische Konflikte. Es stellt sich

deshalb auch rund ums Essen die Frage nach der Rolle des Kindes und

derjenigen der Erwachsenen, die es in seiner Entwicklung begleiten.

Davon handeln die Beiträge der vorliegenden und Kinder Nummer. Ihr Titel

„Horch, wie mein Magen knurrt!“ steht für die Faszination des Kindes an

seinem Körper und ebenso für die klare Aufforderung dem Magen zu geben,

was dem Magen gebührt.

Säuglinge setzen sich vom ersten Tag an mit all ihren Möglichkeiten fürs Essen ein. Sie suchen und finden zielstrebig die Brust der Mutter oder die Milchflasche, bald saugen und schlucken sie geschickt und konzentriert, sie zeigen und schreien unmissverständlich, wenn sie Hunger haben und fallen müde und zufrieden von der Quelle, wenn sie satt sind. Doch nicht nur das Essen selbst, sondern auch das Verdauen kostet Energie. So sind alltägliche Vorgänge wie Rülpsen, Furzen, Gaggimachen für den Säugling miterlebbar anstrengend und erleichternd zugleich. Mit wenigen Monaten erkunden junge Kinder die Welt um sie herum ausgiebig mit dem Mund. Sie ertasten mit der Lippe und der Zunge Gegenstände in ihrer Reichweite und beispielsweise auch die Nase des Grossvaters. Sie erhalten erste Breinahrung mit dem Löffel, kauen eine Brotrinde und bieten diese dann der Mutter oder dem Vater an. Sie interessieren sich für den Geschmack und die Konsistenz von Nahrungsmitteln und zeigen bereits früh klare Vorlieben und Abneigungen. Schon bald essen junge Kinder am liebsten selber und zusammen mit andern. Sie wollen dabei meist alles kosten und experimentieren ausgiebig mit den Händen und dem Mund.

Ausgabe: Dezember 2013

In dieser undKinder-Nummer grasen wir sozusagen unter dem Zaun des Frühbereichs hindurch, dies allerdings erstens aus Tradition und zweitens aus aktuellem Anlass.

Wir beschäftigen uns in dem vorliegenden Heft hauptsächlich mit „unserem“, dem MMI-Studienkindergarten. Es wird ihn ab Sommer 2014 aus verschiedenen Gründen in dieser Form nicht mehr geben. Die Kindergartenlehrperson, die den Kindergarten 41 Jahre lang engagiert geleitet und gelebt hat, geht in Pension. Die Kindergartenstufe ist seit ein paar Jahren kantonalisiert und gehört nun zum Schulbereich. Zentrale Anliegen und überzeugende Erfahrungen aus der Pionierarbeit des Studienkindergartens beleben bis heute den Alltag und die Fachdiskussionen der Kindergartenstufe. Vieles, was damals noch als gewagt empfunden wurde, macht heute für viele Fachpersonen und Eltern gute Praxis erst aus. Trotzdem ist eine pädagogische Arbeit mit 3- bis 6-Jährigen, die sowohl das einzelne Kind individuell anregen will als auch sein Bedürfnis nach Zugehörigkeit anerkennend unterstützt, nicht immer selbstverständlich. Die aufmerksame Begleitung von Kindern mit der Absicht, gelingende Entwicklung zu ermöglichen, ohne die Leistung und den Erfolg an fixen Zielvorgaben zu messen, wird bis heute ab und an in Frage gestellt. Ergänzt wird der Blick auf die Praxis des Studienkindergartens des MMI mit einem überaus informativen und wertvollen Beitrag zum Wandel der Institution des Kindergartens.

Ausgabe: Juni 2013

Um junge Kinder in prekären Lebensverhältnissen geht es im vorliegenden undKinder. Und um die Frage, was manche von ihnen innerlich und äusserlich stärkt, um trotz allem mehr als zu überleben. Das Themenheft bewegt sich damit auf einer Gratwanderung zwischen der guten Botschaft, dass trotz widriger Umstände individuell positive Lebensverläufe möglich sind, und einer Blindheit gegenüber strukturellen Problemen, die dazu neigt, diese zu individualisieren.

Der zeitliche Bogen der Beiträge zeigt erstens ganz unterschiedliche Gründe und Umstände psycho-sozialer Notlagen und zweitens thematisiert er, wie sich Fragestellungen und Konzepte von Fachpersonen verändert haben und verändern. Marie Meierhofer, die 1909 geboren und 1998 gestorben ist, hat zeitlebens beides beschäftigt.

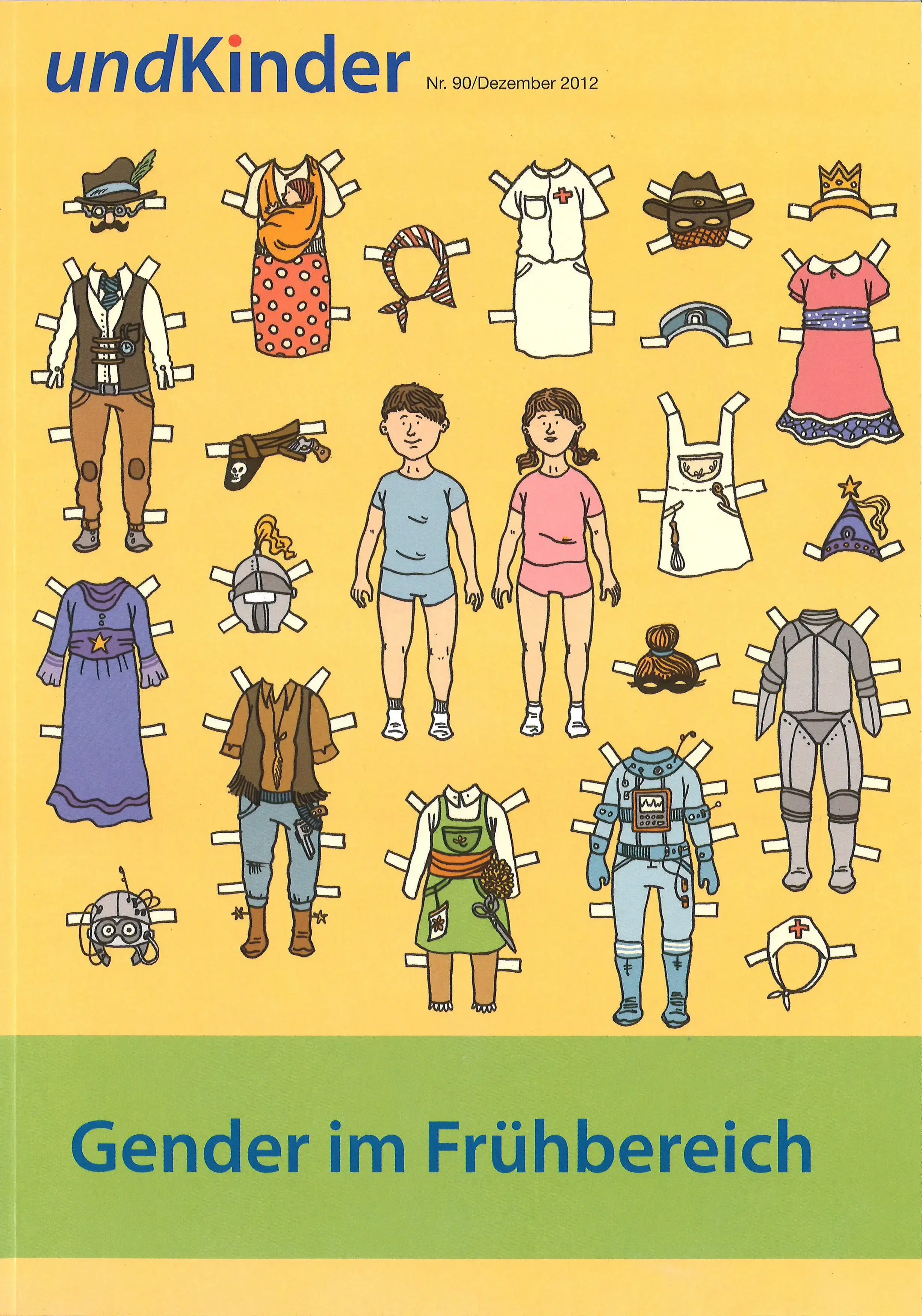

Ausgabe: Dezember 2012

Seit wann sind Sie sich bewusst, dass Sie erstens ein Mädchen und kein Knabe sind und zweitens keine Wahl haben und später eine Frau sein werden? Vielleicht empfinden Sie diese Fragen als seltsam und überflüssig. Für kleine Mädchen und sinngemäss für kleine Knaben handelt es sich jedoch bei beidem um Schlüsselerkenntnisse. Trotzdem sind junge Kinder in ihrem Fühlen und Denken, Wahrnehmen und Verhalten so offen, dass sie die Grenze zwischen den beiden Geschlechtern nicht für bare Münze nehmen.

Ausgabe: Juni 2012

Diese undKinder-Nummer beschäftigt sich mit dem Thema der Nachhaltigkeit und versucht dieses oft strapazierte Schlagwort für die frühe Kindheit mit Substanz zu füllen. Wie und wann entstehen die Kompetenz und der Wille nachhaltig zu denken und zu handeln? Auf welchen Voraussetzungen basieren sie? Kann und soll dieser Prozess pädagogisch beeinflusst werden? Ab welchem Alter? Mit welchen Mitteln? Verantwortungsbewusstes Handeln erfordert Erfahrung und viele Kompetenzen, die ein Mensch im Laufe seiner Kindheit und Jugend erst nach und nach erwirbt. Dazu gehören etwa die Fähigkeit verschiedene Blickwinkel einzunehmen, sich in andere emotional und gedanklich zu versetzen, komplizierte Informationen zu verstehen, Konsequenzen vorherzusehen, Schlüsse zu ziehen, moralische Aspekte abzuwägen. Logisches Denken liefert demnach wichtige Grundlagen für nachhaltiges Denken und Handeln. Seinen Treibstoff bezieht beides jedoch aus anderer Quelle. Gefühle und Beziehungen beeinflussen unser Denken und unser Handeln vom ersten Atemzug an. In der frühen Kindheit sind die körperliche, emotionale, soziale und intellektuelle Entwicklung ausgesprochen eng miteinander verwoben. Deshalb wirken sich alle Erlebnisse und Erfahrungen, die ein Kind macht, umfassend und nachhaltig aus - in uns und ausgehend von uns.

Ausgabe: Dezember 2011

Die Frage, wie verschiedene Disziplinen und Fachpersonen trotz unterschiedlicher Aufgaben zusammen arbeiten können, stellt im Konkreten immer wieder neu eine knifflige Herausforderung dar. Die Wahrnehmung und die Bewertung von Beiträgen und Rollen sind dabei stets subjektiv, nämlich vom eigenen Erleben und Blickwinkel beeinflusst. Je nach Persönlichkeit neigen wir dazu, Erfolge uns, und Misserfolge den anderen zuzuschreiben, oder auch gerade umgekehrt: Die Rolle anderer zu wichtig zu nehmen und unsere tendenziell abzuwerten. Beide Muster sind kontraproduktive und frustrierende Energie- und Zeitfresser. Zwangsläufig ist der eigene Blickwinkel der am nächsten liegende. Ebenso gesetzmässig hat jede Perspektive ihren blinden Fleck. Gefordert ist deshalb unsere Beweglichkeit, von der Wahrnehmung, vom Wissen und von der Erfahrung von Kolleginnen und Kollegen profitieren zu können. Sie hilft uns, das Potential interdisziplinärer und interinstitutioneller Zusammenarbeit zu erkennen und fruchtbar werden zu lassen. Sie erinnert uns auch an das Aha-Erlebnis, wie unterschiedlich ein und derselbe Berg von verschiedenen Seiten aussehen kann. Wenn es uns gelingt, einen lebendigen Umgang mit Meinungen, Einschätzungen, Wiedersprüchen und Ambivalenzen zu finden, wächst aus disziplinären Wurzeln ein interdisziplinäres Netz. Dies kommt nicht nur der Zusammenarbeit, sondern den Eltern und Kindern, die wir begleiten, ganz direkt zu gute. Verschiedene Beiträge dieser undKinder-Nummer illustrieren eindrücklich, wie das fachliche Zusammen-spiel so gelingen kann, dass Kinder und Eltern individuelle Begleitung erhalten und neue Entwicklungsräume eröffnet werden können.

Ausgabe: Juni 2011

Wer von uns Erwachsenen hat nicht die eine oder andere Seite, die für Mitmenschen - erst recht, wenn sie auf uns angewiesen sind - eine Zumutung ist? Eine Zweierbeziehung kann tragfähig und nährend, aber auch verstörend und zeitweise oder nachhaltig gestört sein. Deshalb sind andere Menschen, zusätzlich zu den so genannten primären Beziehungen, wichtige Knoten in einem trag-fähigen Beziehungsnetz. In der vorliegenden undKinder-Nummer werden Dreiecke erörtert, die entstehen, wenn Eltern und Fachpersonen sich die Betreuungsverantwortung für kleine Kinder teilen. Das Modewort "Erziehungs- und Bildungspartnerschaft" wird ebenso kritisch hinterfragt wie mit möglichen konkreten Inhalten gefüllt. Die anderen Beiträge beschäftigen sich mit ausgewählten Ansätzen, um Eltern-Kind-Dyaden und Eltern-Kind-Triaden zu begleiten, zu beraten oder zu therapieren.

Ausgabe: Dezember 2010

Bereits kleine Kinder lachen gern und lieben humorvolle Situationen ausgesprochen. Sie setzen Humor aber auch früh vielfältig ein, um das Gegenüber in ein lustvolles Spiel zu verwickeln, um sich zu entspannen oder andere zu besänftigen, um zu erfahren, wie weit "man" gehen kann, also um Leitplanken auszuloten oder sogar den Spielraum auszudehnen. Aufgrund ihrer unterlegenen Position und aufgrund ihrer noch bescheidenen sozialen Erfahrungen sind für kleine Kinder gerade die besänftigende Wirkung und das subversive Potential des Humors, Hierarchien in Frage zu stellen, ausgesprochen bedeutungsvoll.

Ausgabe: Juni 2010

Dialoge mit Tieren bieten eine Auszeit von den latenten Ängsten, die jedem zwischenmenschlichen Austausch innewohnen. Dies könnte auch ein Grund dafür sein, weshalb man in einer bahnbrechenden Studie nun herausgefunden hat, dass sich der Blutdruck von Kindern senkt, wenn sie einem Hund laut vorlesen, ihr Blutdruck jedoch steigt, wenn sie einem Freund vorlesen. (Neuere Studien haben gezeigt, dass auch der Blutdruck des Hundes in dieser Situation sinkt).

Ausgabe: Dezember 2009

Kinder entwickeln sich durch Erfahrungen an und mit bestimmten Orten und Räumen. Sie brauchen Raum und Platz, um ihren Bewegungsdrang auszuleben und sich durch vielfältige Erfahrungen mit allen Sinnen zu bilden, ab Geburt. Kreatives Tun ist - nicht nur bei Kindern - auf äusseren und inneren Spielraum angewiesen Für die Identität und das Wohlbefinden eines Menschen kommt der Ausdehnung und dem Zustand seines inneren Vorstellungsraumes eine zentrale Bedeutung zu. Ist dieser stark eingeschränkt, starr, deformiert oder öde, vermindert dies die Lebensqualität einschneidend. Ein lebendiger, elastischer Vorstellungsraum kann sich aller-dings nur auf der Basis reichhaltiger Erfahrungen und Fantasien in den ersten Lebensjahren entwickeln.

Ausgabe: Juni 2009

Ein Säugling berührt uns emotional unmittelbar. Gleichzeitig ist er ein Fremdling. Jedes Neugeborene tritt seine eigene, persönliche Reise an, um sich selbst, und die Welt zu erkunden. Was können wir als Erwachsene dazu beitragen, dass diese Erkundungsreise zum Wohl des Kindes gelingt und es sein ganzes Potential entfalten kann? Wie können wir jedem kleinen Mädchen und jedem kleinen Jungen ein individuelles, passendes Beziehungsangebot unterbreiten? Die aktuelle undKinder-Nummer trägt den Titel "Säuglinge kompetent und bedürftig". Die Frage nach den Kompetenzen beantwortet Herr Prof. Bürgin in einem Gespräch, das Sie in dieser Nummer finden, unter anderem mit einer Gegenfrage. Sie bringt vieles, was uns fachlich beschäftigt, präzise auf den Punkt: Wird der Säugling als kompetent erachtet, sich auf seine ganz individuelle Art zu äussern? Oder wird er als kompetent erachtet, nach äusseren Normen zu funktionieren?

Ausgabe: Dezember 2008

Die aktuelle undKinder-Nummer beschäftigt sich mit seelischen Nöten von kleinen Kindern aus Kinderärztlicher, psychologischer, Kinderpsychiatrischer und sogar kulturvergleichender Sicht. Den Beiträgen ist trotz ganz unterschiedlicher Arbeitsfeldern und Blickwinkeln verschiedenes gemeinsam. So enthalten alle illustrierend zu den Ausführungen mehrere Fallbeispiele. Dies ist kein Zufall. Vielmehr verdeutlicht es, dass wir jedes Kind - seine Persönlichkeit und sein Umfeld - immer nur individuell verstehen und unterstützen können.

Ausgabe: Juni 2008

Ausgabe: Dezember 2007

Muss Strafe sein? Sind Strafen sinnvoll? Wie legitimieren wir Erwachsene unser Strafverhalten gegenüber Kindern? Diese Fragen begegnen uns am Marie Meierhofer Institut für das Kind in ganz verschiedenen Arbeitskontexten direkt oder indirekt regelmässig und zunehmend. Wir wagen es, uns in der vorliegenden undKinder-Nummer mit dem hoch moralischen Thema zu beschäftigen.

Ausgabe: Juni 2007

Das Institut Marie Meierhofer Institut für das Kind ist 50 Jahre alt geworden. Ein Grund zum feiern und natürlich auch ein Grund für eine undKinder-Nummer zu diesem Thema. Das undKinder Nr. 79 soll als Jubiläumsnummer nicht eine Rückschau auf die Geschichte des MMI sein, sondern es will die heutigen Themen und Arbeiten des Teams aufgreifen. Auch für die Zukunft sind innovative Projekte und Grundlagenarbeiten geplant. Die Vorhaben tangieren insbesondere den Bereich der Familienergänzenden Kinderbetreuung, der Entwicklungsbedingungen und Lebensräume von Kindern. Es gilt für das Institut auch im Jubiläumsjahr, sich nicht nur in fachliche Diskurse über Angebotserweiterungen und Anstossszenarien einzubringen, sondern auch immer wieder die zentrale Frage nach der Qualität von Kindererziehung und Kinderbetreuung unüberhörbar zu stellen, damit eine gesunde, förderliche Entwicklung der Kinder sichergestellt ist.

Ausgabe: Dezember 2006

Wenn wir uns als Fachleute mit dem Aufwachsen von Kindern beschäftigen, so muss uns interessieren, wie Kleinkinder in eine Gemeinschaft hineinwachsen können, wie sie von der Gesellschaft aufgenommen werden. Schliesslich sind sie unser Humanvermögen der Zukunft, im doppelten Sinn des Wortes. Aus dieser Perspektive betrachtet betrifft das Schlagwort "Integration" alle Kinder, nicht nur einen Teil, bspw. diejenigen mit Behinderungen oder mit „fremden" Eltern. Allerdings ist für manche Kinder der Weg in die Gesellschaft unbeschwerter, für andere hingegen mit besonderen Herausforderungen oder gar Hindernissen gepflastert. Es ist vielfach belegt, dass es sich lohnt, einem Kind früh Steine aus dem Weg zu räumen und Brücken in die Gesellschaft zu bauen - in menschlicher, sozialer und letztlich auch in ökonomischer Hinsicht. Die Frage, welche Rahmenbedingungen in Familien ergänzenden Bildungs- und Erziehungseinrichtungen bereits ab Kleinkindalter für die soziale Integration von Kindern und Familien förderlich sind, beschäftigt unser Institut seit seiner Gründung vor bald 50 Jahren.

Ausgabe: Juli 2006

Bewegung als Tor zu sich und zur Welt

Spielraum für Spielräume wird zusehends zugepflastert - und das trotz der Tatsache, dass Bewegung primäre Erfahrungs- und Lernquelle sowie Ausdruck der kindlichen Lebensfreude ist. Deshalb darf das Thema nicht auf der Strecke bleiben und unter den gesellschaftlichen Teppich gekehrt werden; es muss uns weiterhin innerlich bewegen, damit auch äusserlich etwas in Bewegung gesetzt werden kann! Genau das ist die Absicht der vier Hauptkapitel dieses Heftes. Zu Beginn weisen Grundlagenartikel auf den zentralen Zusammenhang zwischen Bewegung und einer ganzheitlichen Entwicklung hin. Im zweiten und dritten Teil berichten Pädagoginnen und Pädagogen von ihren praktischen Erfahrungen und zeigen auf, wie attraktive Innen- und bewegungsfreundliche Aussenräume gestaltet werden können. Im letzten Kapitel kommen schliesslich Fachleute zu Wort, bei welchen Bewegung im Zentrum ihrer Arbeit mit Kindern steht.

Ausgabe: Dezember 2005

Ausgabe: Juli 2005

Ausgabe: Dezember 2004

Die soziale Welt der Ein- bis Dreijährigen. Das wissenschaftliche Interesse an der Kinderwelt der Ein- bis Dreijährigen ist vergleichsweise jung. Erst seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts ist eine Verlagerung des Forschungsblickes nach unten zu beobachten: Erstaunt wurde entdeckt, dass die Welt der Kleinen vielfältiger ist, als bisher angenommen wurde. Vor drei Jahren hat das Marie Meierhofer Institut eine grössere Untersuchung initiiert, um mehr über die soziale Welt von Kindern unter zwei Jahren zu erfahren. In der Studie wurden 29 Kinder mehrere Male beim Freispiel in der Krippe und zu Hause beim Spiel mit den Eltern gefilmt. So sind rund 150 Stunden Videomaterial gesammelt worden, die zurzeit gründlich analysiert werden. Diese Untersuchung steht im Mittelpunkt des vorliegenden Heftes. Ergänzend dazu werden verschiedene Beiträge anderer Autorinnen und Autoren vorgestellt, die sich ebenfalls um das Thema „soziale Entwicklung“ zentrieren und so die Hauptthematik abrunden. Das Heft gibt in Bezug auf die soziale Welt der Ein- bis Dreijährigen nicht nur fixfertige Antworten, sondern regt auch dazu an, Fragen zu stellen. Der Erwerb dieser Fähigkeit schärft den Blick für die Welt der Kleinkinder wohl am nachhaltigsten!

Ausgabe: Juli 2004

Der rasante Fortschritt der Hirnforschung macht auch vor den Sozialwissenschaften nicht Halt und überrascht immer wieder mit spannenden Erkenntnissen. Nebst Extrempositionen, die den Menschen auf neurobiologische Mechanismen reduzieren oder lauthals eine neurobiologische Revolution der Sozialwissenschaften verkünden, gibt es auch differenzierte Betrachtungen, die zwischen den verschiedenen Disziplinen vermitteln wollen. Das vorliegende Themenheft schlägt diese Brücke und prüft, wo neurowissenschaftliche Erkenntnisse für pädagogische und psychologische Berufe oder im erzieherischen Alltag fruchtbar gemacht werden können. Dazu werden ausgewählte Aspekte der Neurowissenschaften dargestellt und kontroverse Fragen erörtert. Das soll Sie dazu anregen, die aktuelle Diskussion kritisch zu beurteilen und allenfalls gängige sozialwissenschaftliche Erkenntnisse im Lichte der Hirnforschung neu zu interpretieren. Die rasante Kadenz bei der Publikation neurowissenschaftlicher Literatur zeigt, dass das Thema den Nerv der Zeit trifft. Bei dieser enormen Fülle an neuen Erkenntnissen wird im vorliegenden Themenheft ein Kompromiss zwischen der Differenziertheit und Verständlichkeit der Materie gemacht. Die Lektüre soll Ihnen Mut und Lust machen, sich mit einem spannenden Thema zu beschäftigen!

Ausgabe: Dezember 2003

Wir müssen vorbehaltlos auf „die Fremden" Rücksicht nehmen, ja uns an sie anpassen? Integration bedeutet, Menschen mit (z.B. herkunftsbedingt) anderen Ressourcen an Kommunikation, Wissen, Chancen und Tradition in einer Gesellschaft teilnehmen zu lassen, ohne sie gleichmachen zu wollen. undKinder geht das Thema grundsätzlich an und findet überraschende Fragen und Antworten: Oder wissen Sie schon, warum mehr Spielgruppen und bessere Krippenplätze den Schulerfolg fremdsprachiger Kinder verbessern? Was dazu nötig ist und wie es funktioniert, und wie es um die Integration Alleinerziehender steht? Die Frage nach Integration ist eine Frage nach dem Funktionieren unserer Gesellschaft und nach den aktuell funktionierenden Formen sozialer Einbindung. Für Familien mit kleinen Kindern ist das Wohnumfeld zentral, um soziale Kontakte zu knüpfen und es ist vor den meisten institutionalisierten 'Orten' wirksam! undKinder zeigt ausserdem anhand von Praxisbeispielen aus Mütterberatung, niederschwelliger Elternarbeit, Integrationskursen und einer Spielgruppe, wie die Übergänge zwischen Herkunfts- und Lebenskulturen besser gestaltet werden können.

Ausgabe: Juli 2003

Zur Neuorientierung des Schuleintritts

Der Übergang vom Vorschulalter in die Schule: Ein Schritt, den alle nur einmal im Leben machen und der in seiner Form selbstverständlich und fest gefügt scheint. Im Kanton Zürich wurde in der Volksabstimmung eine Vorlage verworfen, die u.a. diesen Über-gang fliessend und individuell gestaltbar gemacht hätte. Die Grundschule kommt trotzdem, wieso und welche Vorteile das hat, was Schulbeginn für Kinder bedeutet und wie schon vor 20 Jahren über Schulbeginn diskutiert wurde, können Sie in dieser Publikation lesen!

Ausgabe: November 2002

Bewegungsmangel in der Kindheit: Ursachen und Auswirkungen.

Bis 2/3 der Schweizer Vorschulkinder können ihr Wohnhaus nicht unbegleitet verlassen, weil der Strassenverkehr zu gefährlich ist. Gesunde Entwicklung bedeutet jedoch, dass sich Selbstbewusst-sein und kognitive Kompetenzen zusammen mit der Motorik entwickeln müssen, eine Anforderung, die durch ungünstige Wohn- und Lebens-Umwelten zu sehr eingeschränkt wird. Das neue undKinder macht einmal mehr den Schritt von einer Übersicht aktueller Forschungsergebnisse zu Praxisbeispielen und den Postulaten, die der gesunden Entwicklung unserer Kinder dienlich sind.

Ausgabe: Mai 2002

Kinder sollen angehört werden, wenn sich die Eltern trennen. Aber wie geht das? Je nach Alter und Situation geht ein Kind verschieden damit um, wenn Eltern sich trennen. Was das bedeutet und welche Konsequenzen sich daraus für die Arbeit auf Jugendsekretariaten und Gerichten ergeben, wo Kinder angehört werden, verfolgen die Autorinnen und Autoren in diesem Heft. Denn die Umsetzung dieses Kindesrechtes erfordert neue Kenntnisse und Arbeitsmethoden.

Ausgabe: März 2002

Bildungspolitische Rahmenbedingungen für die Erziehung und Betreuung von kleinen Kindern.

Es ist zu hoffen, dass der voliegende Fachbericht ein sachlich wichtiger Impuls für die stärkere Beachtung der kleinen Kinder in der Bildungspolitik wird. Auch die Erziehung und Betreuung der Vorschulkinder gehört zu den konzeptionellen Aufgaben der nationalen, kommunalen und lokalen Bildungspolitik. Ein moderner Staat hat für die Erziehung und Förderung auch der kleinen Kinder Rahmenbedingungen bereit zu stellen, welche die Leistungen von Familien sinnvoll unterstützen und ergänzen.

Ausgabe: November 2001

Kurzfassung des Forschungsberichtes „Das Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse", Hrsg. vom Marie Meierhofer-Institut für das Kind im Auftrag des Bundesamtes für Kultur.

Die Kurzfassung über die „Kinder der Landstrasse", die mit System von ihren fahrenden Eltern weggenommen und in Heime, Kliniken, Gefängnisse und zu Pflegeeltern umplatziert worden waren, ist von Mitarbeiterinnen des MMI redigiert worden. Nebst Originaldokumenten wurde es mit bisher unveröffentlichten Fotos ergänzt, die im Gegensatz zur Diskriminierung von 1926 -1973 das Bild eines kinderfreundlichen Alltags auf der Landstrasse zeichnen.

Ausgabe: April 2000

Diese Dokumentation fasst die wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnisse zum Thema „Kind und Lärm" zusammen. Zugleich werden darin Themen aufgearbeitet, die bis anhin, wie etwa jenes der Lärmsozialisation, weitgehend unbeachtet geblieben sind. Das Spektrum der behandelten Aspekte reicht von der Schwangerschaft, zum Lärm in den Intensivstationen für Neugeborene, bis hin zum Fluglärm und zum Lärm in Krippen, Kindergärten und Schulen.

Ausgabe: Dezember 1999

Ausgabe: Juli 1999

Keine Beziehung dauert so lange wie die Geschwisterbeziehung, oft von der frühesten Kindheit bis ins hohe Alter. Im Gegensatz zur Eltern-Kind-Beziehung ist die Beziehung unter Geschwistern aber vergleichsweise wenig erforscht. Diese Publikation zeigt die Facetten der Geschwisterbeziehungen auf und befasst sich mit der Frage wie: Warum sind sich Geschwister nicht ähnlicher? Wann und wie entwickeln kleine Kinder überhaupt die Fähigkeit, Beziehungen einzugehen? Was bedeutet es für die Geschwisterbeziehung, wenn sich die Familie durch Scheidung und eventuell Wiederverheiratung grundlegend verändert, und wie war das früher, als die Familienbande noch enger waren?

Ausgabe: April 1999

Ausgabe: Dezember 1998

Die Kontaktstelle Eltern und Kinder St. Johann in Basel feiert ihr zwanzigjähriges Bestehen. Dies ist der Anlass sich umzusehen, wo und auf welche Weise junge Familien Unterstützung finden. Neben der Stadt Basel verfügt vor allem der Kanton Zürich über ausgebaute Strukturen, im Kanton Baselland sind sie im Aufbau begriffen, während sich der Kanton Aargau auf ein Minimum beschränkt.

Ausgabe: Juli 1998

Kinder in Familien mit einem chronisch kranken Elternteil am Beispiel der Multiple Sklerose. Bericht über ein Forschungsprojekt der MS-Gesellschaft worin neun Familien mit einem MS-betroffenen Elternteil untersucht wurden. Die Aufmerksamkeit galt in erster Linie den Kindern, ihren Gefährdungen, Ängsten und ihrer verborgenen Traurigkeit, aber auch ihren Stärken und Bewältigungsstrategien.

Ausgabe: Dezember 1997

Ausgabe: September 1997

Umweltbeziehung und Umwelterziehung bei jüngeren Kindern. Die Beziehung zur Umwelt fängt bei der Wahrnehmung an - Wo muss eine Erziehung zum sorglichen Umgang mit der Natur ansetzen?

Ausgabe: März 1997

Sind die Unterschiede zwischen Buben und Mädchen angeboren oder anerzogen? Die Frage ist seit langem umstritten und auch heute nicht abschliessend zu beantworten.

Ausgabe: Dezember 1996

Väter tun sich schwer mit der Verantwortung für ihre Kinder, besonders wenn sie nicht mit ihnen zusammenleben. Das beweisen zum Beispiel Dokumente über Schlepperorganisationen, die unerwünschte Schweizerkinder ins Findelhaus nach Mailand brachten - das beweist auch die heutige Praxis der Scheidungsjustiz.

Ausgabe: Dezember 1996

Kinder brauchen tragende Netze. Drogenkinder brauchen sie stärker und länger.

Ausgabe: März 1996

Ein Vergleich städtischer und ländlicher Wohnumgebungen und ihre Bedeutung für den Alltag und die Entwicklung der Kinder.

Ausgabe: Oktober 1995

Das Forschungsprojekt „Familie und Kleinkind": Zur Situation erwerbstätiger und nichterwerbstätiger Mütter. Veränderungen durch das zweite Kind. Zeitbudgetuntersuchung über den Alltag mit Kindern. Unterstützungsangebote und Unterstützungsbedarf junger Familien.

Ausgabe: Juni 1995

Die Entwicklung von musikalischen Fähigkeiten. Die Bedeutung der Musik im Alltag mit kleinen Kindern. Das Kind und die Macht der Musik. Kleine Geschichte des Wiegenliedes.

Ausgabe: Dezember 1994

Nein: Die Erfahrung der ersten sozialen Negation.

Und nochmals nein: Wenn das Kind nicht essen will...

Ausgabe: Juni 1994

Ausgabe: Mai 1994

Spielplatz und Wohnumfeld im Vergleich: Wie spielen fünfjährige Kinder im Freien?

Ausgabe: Dezember 1993

Eine Studie über Erlebnis und Bewältigungsreaktionen, soziale Bedingungen und öffentliche Unterstützungsangebote beim Übergang zur Elternschaft.

Ausgabe: Juli 1993

Der Weg in den Kindergarten und in die Schule. Der Kindergarten- und Schulweg ist ein unverzichtbares Lernfeld für Kinder: Selbständigkeit, Naturerlebnisse, Begegnungen mit Kameraden. Der grosse Verhinderer heisst einmal mehr "Strassenverkehr".

Ausgabe: April 1993

Das Kindeswohl in der Situation von Scheidung und Trennung aus juristischer, sozialpädagogischer und sozialwissenschaftlicher Sicht. Tagungsbericht des Treffens der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe vom 21.-25. Sept. 1992 in Interlaken.

Ausgabe: November 1992

Die Ethnologin Florence Weiss hat Kinder in Itmul (Papua-Neuguinea) beobachtet, die in einem sicheren Beziehungsnetz von Erwachsenen und von Kindergruppen aufwachsen. Monika Palm-Nadolny beschreibt die Rituale, die die Kindheit auf Bali begleiten.

Ausgabe: Juni 1992

Raumnot: Sie leben auf engem Raum mit den Kindern zusammen, der Strassenverkehr beengt ihre Bewegungsfreiheit und diejenige ihrer Kinder.

Zeitnot: Blockzeiten im Kindergarten und Tagesschulen könnten den Zeitdruck, der auf den Müttern lastet, entschärfen.

Geldnot: Alleinerziehende Mütter sind überdurchschnittlich von Armut bedroht - auch in der reichen Schweiz.

Ausgabe: Dezember 1991

Früher waren Strassen und Gassen der selbstverständliche Spiel-Raum der Stadtkinder. Im Laufe unseres Jahrhunderts sind sie durch den zunehmenden motorisierten Verkehr Schritt für Schritt vom öffentlichen Grund in die Häuser und Privatgärten zurückgedrängt worden.

Ausgabe: September 1991

Adoption hat eine längere Tradition. Das Kind hat ein Recht, seine Herkunft zu kennen. Offenheit entschärft einen grundlegenden Widerspruch. Dies gilt auch für die wachsende Zahl von Auslandadoptionen.

Ausgabe: Mai 1991

Die Anfänge der Mütterzentren - Erfahrungen mit der weiter entwickelten Form in den Familien- und Nachbarschaftszentren in Deutschland - Bestandesaufnahme der Mütterzentren in der Schweiz.

Ausgabe: Dezember 1990

Kinderängste haben viele Ursachen. Zu den alltäglichen Angstauslösern gehören das Fernsehen und der Strassenverkehr. Wie reagieren Mütter und Kinder auf Bedrohungen wie die Kernreaktorkatastrophe von Tschernobyl?

Ausgabe: Oktober 1990

Berufstätige Mütter werden oft von Schuldgefühlen heimgesucht. Diese sind das Spiegelbild eines Missstandes und weisen auf eine gesellschaftliche Verpflichtung hin.

Ausgabe: April 1990

Kinder werden von der Fernsehwerbung doppelt missbraucht: Sowohl als Mitwirkende bei der Gestaltung von Werbespots, als auch als Zielpublikum der Werbung.

Ausgabe: Dezember 1989

Ausgabe: Juni 1989

Ausgabe: April 1989

Ausgabe: Dezember 1988

Ausgabe: September 1988

Ausgabe: September 1987 / März 1988

Ausgabe: November 1987

Ausgabe: April 1987

Ausgabe: Dezember 1986

Ausgabe: August 1986

Ausgabe: Oktober 1985

Ausgabe: Juli 1985

Ausgabe: Dezember 1984 / März 1985

Ausgabe: Oktober 1984

Ausgabe: Juni 1984

Ausgabe: November 1983

Ausgabe: August 1983

Ausgabe: April 1983

Ausgabe: Dezember 1982

Ausgabe: Oktober 1982

Ausgabe: Juli 1982

Ausgabe: Dezember 1981

Ausgabe: Oktober 1981